アメリカでは、1990年に成立したADA法( Americans with Disabilities Act:障害を持つアメリカ人法※¹)を契機として、着実に公園のアクセシビリティが改善されている。

その結果、年齢や障害の有無にかかわらず、すべての人が利用できる、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた「インクルーシブな公園」※が多数存在している。

※ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、文化、言語、障害の有無などにかかわらず、どんな人でも利用できるデザインを指したものである。また、インクルーシブ(Inclusive)とは、日本語で「包括的」という意味だが、インクルーシブな公園とは、世代や身体能力の差に関わらず、すべての人が利用できることを目的として設計された遊具広場のことをいう。

当事務所があるニューヨーク市には、約1,700もの公園があるが、その代表的な例であるセントラルパークは、マンハッタンの摩天楼で生活する人々の憩いの場となっているだけでなく、映画やテレビの舞台としても度々登場する観光スポットの1つにもなっている。

このセントラルパークは、南北4㎞、東西0.8㎞の長方形の形をしており、面積は341ha(代々木公園の約6.3倍)にもなるが、その中には、観光案内所、飲食店、動物園、さらに、21もの子ども用の公園:プレイグラウンド(playground)がある。

特に、プレイグラウンドについては、週末はもちろん平日も、家族連れや近くの保育園の子どもたちで賑わっており、実際に利用してみると、アメリカの「インクルーシブな公園」を体感できるとともに、それらが日本の公園と如何に違うかを実感することになる。

~実際に利用することでわかる日本の公園との差異~※以下は、主に異なっていると感じた点

【プレイグラウンド全般】

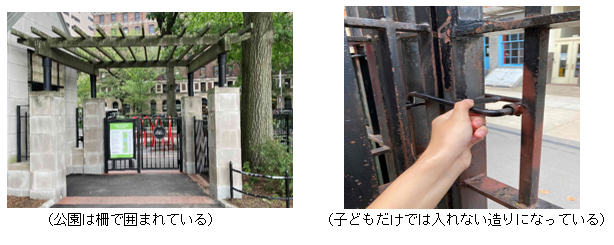

・プレイグラウンドの周りが柵に覆われており、入口には格子の扉がある(幼児のみでは出入りできないようになっているため、急な飛び出しや放し飼いのペットの流入等を防止できる)

・プレイグラウンドによっては「子どものみの利用禁止」、「子ども連れ以外の大人は利用禁止」というルールがある

・年齢別に遊ぶエリアが分かれており(例:2歳~5歳は赤いエリア、5歳~12歳は黄色いエリアなど)、その年齢に応じた遊具が設置されている

・入口、遊びエリア、水飲み場、食事スペースの境界に段差がない(車椅子やベビーカーも移動しやすく、幼児の転倒を防止する)

・エリアごとに舗装の色や素材を変えている(視覚障害のある子どもも位置を認識しやすい)

・心地よい日陰のある芝生や腰掛けられるスペースが各所にある(日光に弱い子ども・大人も利用できる)

【遊具全般】

・各遊具の下にはゴムチップや芝生が敷かれている(万が一の際でも怪我を最小限に抑えることができる)

・各遊具には高低差がついており、歩き始める前の子どもから小学生まで幅広い年齢の子どもが一緒に遊べるだけでなく、車椅子の子どもも遊べる造りになっている

・ブランコや滑り台などの、揺れる、回る、滑るなどのスリル感を味わう遊具だけでなく、見る、聞く、触るなどの五感を刺激しながら、遊具そのものの色や音を楽しむことができる遊具が多い

・各遊具に対象年齢の記載、操作方法の説明書きがある

【滑り台】

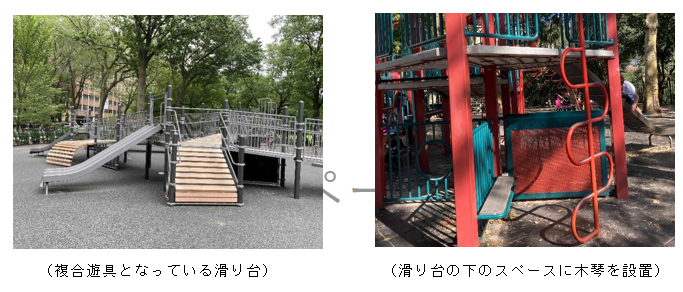

・滑り台が「単体」で設置されておらず、滑り台とロープ登り、輪くぐり等が一緒になっている「複合遊具(滑り台+α)」が基本となっている

・滑る幅が広い(一人では滑れない子どもと一緒に(抱きかかえて)滑ることができる)

・滑り台の下のデッドスペースを生かし、木琴やクイズパネルなど、滑り台に乗れない子どもも楽しめる遊具が設置されている

・滑り台の階段の手すりには、滑るのを待つ子どもが遊べるような工夫がされている

【ブランコ】

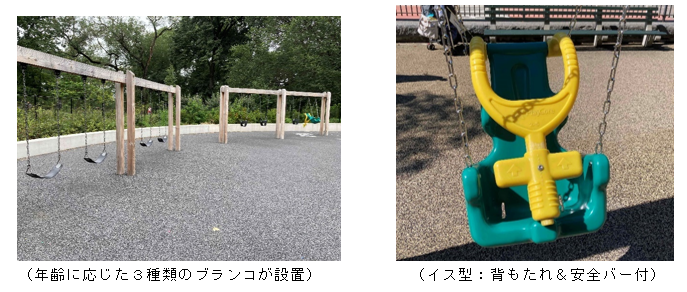

・一般的なタイプから皿型、イス型の種類があり、年齢に応じて使用できる

・イス型は幼児や体幹が弱い子ども用に造られており、皿形にはない、背もたれや安全バーが付いている

【砂場】

・車椅子に乗ったまま砂場遊びや水遊びができるよう高さが調整されている

・砂場に淵が設けられている(淵が遊ぶ子どもを見守る親のベンチになるとともに、姿勢を保持するのが困難な子供の背もたれにもなっている)

・車いすや歩行器のままでも砂場中央まで行けるデッキや日除けの屋根がある

以上が、主に日本の公園と異なっていると感じた点であるが、特に、遊びの創造性に対するアプローチや公園内のアクセシビリティの違いについては、目を見張るものがある。 例えば、日本の公園には、階段で登るタイプの滑り台が「単体」で設置され、滑る幅も狭いものが多いが、アメリカのプレイグラウンドにある滑り台は、階段の他にスロープや移動用デッキが付属し、滑り台の下(デッドスペース)には、木琴やクイズパネルが設置されている。 そのため、滑り台を利用するだけで、「どういう経路で、何をしながら滑り台の頂上まで行こうかな?」という想像を膨らませることができる。また、滑る幅も広くなっているため、一人では滑れない幼児や障害を持つ子どもも大人のサポートを得ながら楽しむことができるようになっている。

安全面についても興味深い。 入口から各遊具までの間には一切段差がないため、歩き始めた子どもも転ばずに進むことができ、万が一転んでしまっても、地面がゴムチップの床や芝生になっているため、大きな怪我を引き起こす可能性が低い。

また、プレイグラウンドの周囲に柵が設けられている点、大人が同伴しなければ中に入れない仕組みになっている点もおもしろい。背景には、当地の治安上の問題や、アメリカでは常に保護者が子どもを見守るのが当たり前※²になっていることもあるのかもしれないが、これらの取り組みにより、子どもの急な飛び出しや危険な遊びを防止し、日本のように、子どもたちだけで外で遊んで帰ってくることをさせないようにしている。

なお、ニューヨーク市公園レクリエーション局(New York City Department of Parks & Recreation、以下「公園局」という。)のWebページ では、市内の公園のアクセシビリティの度合いを以下の4段階で示しており、家の近くにある公園がどのレベルに該当しているかを検索することができるようになっている。

レベル1:すべての子どもたちが遊べる公園

レベル2:スロープ付きの遊具と誰もがアクセスできるブランコのある公園

レベル3:誰もがアクセスできるブランコのある公園

レベル4:移乗できるデッキの付いた遊具や地面の高さで遊べる遊具のある公園

また、公園局は、各公園の適齢期を「Toddler(幼児)、pre-school(未就学児)、school-age(学齢期)」に分け、どのプレイグラウンドにはどの年齢層が適しているかをWebページ(PDF)で公開している。 この情報のおかげで、親は、自分の子どもの発育に合ったプレイグラウンドを選択することができ、大きな子どもが小さな子どもに怪我をさせるのではないかという心配も減らすことができる。さらに言えば、同年齢の子どもを持つ保護者とも知り合うこともできるというメリットもある。

~公民連携による公園管理~

以上のような日米の違いは大変興味深く、日本でも導入してほしいような設備や遊具、取り組みも数多くあるように思うが、気になるのが、「コスト面」である。特に複合遊具やゴムチップ素材の床は、購入・維持コストが高額になるケースが多く、大都市のニューヨーク市でさえ、全てのコストを市の財政(税収)で賄うのは大きな負担となる。

そこで、公園局は、地元企業やNPO、学校等とパートナーシップ※³を提携し、公園の管理業務等を共同で行いながら、経費削減を図っている。

例えば、パートナー団体によっては、団体が主催で行うファンドレイジングや個人や企業からの寄付等を資金源として、公園空間を通した地域社会への奉仕活動を行うだけでなく、園内の清掃、木々の手入れ等を行っている。

また、公園局は、各パートナーと協力しながら、公園の掃除等を行うボランティアの募集や公園に興味を持つ人を増やすための情報発信等を行っている。例えば、公園の現状を細かにWebサイトに掲載し、時には季節の花を紹介するバーチャルツアーなどを積極的に実施している。

このような取り組みが好循環を生み出し、公園局は、年間約10億ドル以上の経済活動と約5,000人の雇用を生み出すことに成功している。

~おわりに~

プレイグラウンドを利用し始めた当初、最も驚いたのは、まだハイハイを始めたばかりであろう幼児もプレイグラウンドを利用している姿を見たときである。

当初は単純に、「あんなに小さい子がプレイグラウンドで遊んでいるなんて、アメリカの方々は活発だな」としか思っていなかったが、そのようなことができる背景には、アメリカのプレイグラウンドが、どのような子どもでも利用できる、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた安全なものになっていること、さらに各プレイグラウンドのアクセシビリティや適用年齢が可視化して周知されていることで、保護者が自分の子どもに合ったプレイグラウンドを選ぶことができる環境にあるからだと気付いた。

日本では、事故や危険な遊び方を懸念して、子ども用遊具そのものが撤去され、また、ボール遊び禁止、大声禁止等の注意事項を設けるなど、子どもがのびのびと遊んでいたかつての公園像や、そもそもの公園の在り方も変わってきている。

今回の記事は、主に、プレイグラウンド(子ども用の公園)に焦点を当てているため、日本にある一般的な公園と単純比較をするのは難しいのかもしれない。しかし、現代の公園が、単なる遊びの場としてではなく、災害対策やコミュニティ形成の役割等を担う「様々なニーズが求められている場」になっているからこそ、誰もが楽しく、安全に利用できることを前提とした「インクルーシブな視点」、さらにそれを「可視化」して、より多くの人々に利用してもらうとする取り組み(情報発信の手法)は、今後の日本の公園づくりの参考になるように思う。

※¹ADA法とは、1990年7月に成立した法律で、1964年制定の公民権法が人種、性別、出身国、宗教による差別禁止をしていたのと同様に、障害を持つ人が米国社会に完全に参加できることを保証したもの。

※²アメリカでは、子どもが大人がいない状況で歩いていたり、遊んでいたりすると保護者の育児放棄や虐待が疑われ、警察に通報されるケースがある。

※³ニューヨークの代表的な例として、高架式の廃線跡を用途変更したハイラインや繁華街に位置するブライアントパークなどがある。ハイラインの詳細については第394号(2014年3月31日)クレアレポート参照。